10月1日_広報もりおか特集(演劇のまち盛岡)

広報ID1054301 更新日 令和7年10月8日 印刷

広報もりおか10月1日号特集関連記事

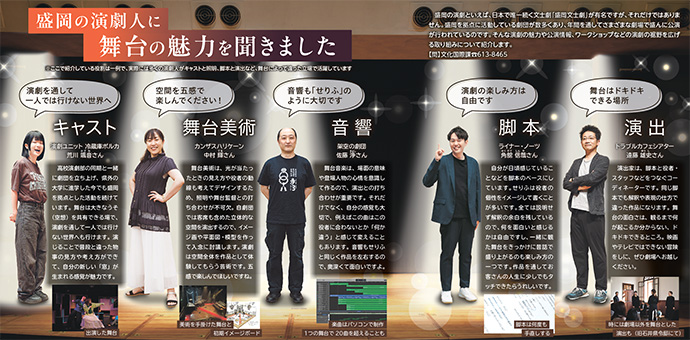

広報もりおか10月1日号の特集は「演劇のまち盛岡」。紙面では盛岡で演劇に関わる人々のインタビューを中心に、盛岡の演劇文化などについて紹介しています。

ここでは、紙面に収まりきらなかった皆さんのお話や盛岡の演劇に関するあれこれを掲載します。広報もりおかと併せて、ぜひご覧ください。

盛岡はなぜ「演劇のまち」なのか?

文士劇だけじゃない、盛岡のアマチュア演劇文化

「盛岡」と「演劇」と聞いて、盛岡市民なら「盛岡文士劇」が思い浮かぶ人が多いのではないでしょうか。文士劇とは、作家や劇評家、記者など、プロの役者ではない文人や文化人が演じる演劇のこと。かつては東京や大阪などでも上演されていましたが、現在継続的に上演しているのは盛岡だけです。

では、それ以外の演劇は? というとピンとくる人は少ないかもしれません。しかし実は、盛岡には20を超えるアマチュア劇団が存在し、精力的に活動しているのです。劇団数などを把握する全国調査はこれまでに行われていないことから、全国で何番目と言うことはできませんが、今回の特集制作にあたって取材した盛岡の演劇人たちは口をそろえて「盛岡は劇団が多い」と言います。

そして、歴史を紐解いていくと、盛岡で演劇が盛んな理由が分かってきます。

盛岡の演劇文化を育んだ歴史的背景

江戸時代、各地の藩主たちは学問や芸能・武芸などをたしなんでおり、盛岡藩の歴代藩主たちも例外ではありませんでした。第5代藩主・南部行信の時代は特に能楽が盛んでしたが、行信は庶民芸能も奨励し、現在の八幡町に常設芝居小屋を許可したり、江戸から役者を招いたりしたといいます。

盛岡の芸事の水準は、明治時代に

このような背景が、その後の盛岡の演劇文化を発展させる土壌となったと考えられます。

盛岡劇場の誕生

旧盛岡劇場は大正2年に新馬町(現在の松尾町)に建設されました。当時最先端だった東京の帝国劇場(明治44年開館)を手本にした東北初の近代演劇専用劇場でしたが、これほど早くに完成したのは、演劇などの舞台芸能に強い関心を持つ有志が出資者となったからであり、古くから盛岡に芸事が根付いてきた結果だといえるかもしれません。

盛岡劇場は、さまざまな芸事の発表の場として盛岡の演劇文化の発展にも大きく貢献し、平成2年に同じ場所に再建された現在の盛岡劇場も、盛岡における演劇発表の中心となっています。

※盛岡劇場や盛岡の演劇文化の歴史については、『盛岡劇場ものがたり』(盛岡劇場・盛岡劇場史編集委員会・岩手日報社 編)に詳しく書かれています。市内図書館のほか、盛岡劇場内の「もりげき演劇らいぶらりー」でも貸し出ししています。

盛岡市民演劇賞

全国的にも珍しい? 市内の公演を対象にした演劇賞

7月31日の夜、盛岡劇場で行われた「第23回盛岡市民演劇賞」の授賞式を取材しました。この演劇賞は、毎年7月から翌年6月末までの1年間に盛岡で上演された演劇を対象に表彰するもので、大賞のほか演出、演技、舞台美術、照明、音響などの部門賞があり、一般の観客が投票できる「観客賞」もあります。

年間の公演数が多くなければこのような賞は成り立ちませんし(今回は33作品が対象)、それが20年以上も続いていること自体、全国的にもあまり例を見ないとのことで、これも「演劇のまち」として誇れる部分ではないかと思いました。

舞台を支えるさまざまな役割

そして、授賞式に登壇した皆さんのスピーチの熱量に圧倒されました。というより、衣装・メイクや舞台美術などで表彰された方々の話し方もまるで役者さんのようでした……それもそのはずで、大部分の方々が役者と舞台裏など複数のポジションを兼務しているのがこの演劇の世界なのだそうです。それは、人員的にそうせざるを得ないという部分はもちろんありますが、どのポジションも非常に大切で、それぞれを熟知していることが良い演劇づくりにつながっているのではないか、とも感じました。

授賞式を通じて、役者だけでない各役割の重要性が分かりましたし、皆さんがお互いの立場をリスペクトしていることが伝わってきました。「舞台美術から着想を得て脚本を書いた」といった話があったのも印象的でした。

今回の特集をつくるにあたり「役者だけでなく裏方の皆さんにもスポットを当てよう」と思っていましたが、皆さんの話を聞いて、どの役割も等しく舞台には欠かせない大切なもので、「裏方」という一言では片付けられないと感じました。

盛岡の演劇人インタビュー こぼれ話

舞台の魅力を探るため、盛岡の演劇人の皆さんにインタビューをしました。本編は広報もりおか10月1日号の紙面に掲載しましたので、そちらをご覧ください。

ここでは、広報紙には収まりきらなかった内容や、特集の制作担当が感じたことなどをお伝えします。

荒川颯音 さん(演劇ユニット 冷蔵庫ポルカ)

荒川さんは、高校演劇部の同期と一緒に盛岡で劇団を立ち上げました。現在は県外の大学に通っていますが、時々盛岡に帰ってきて活動を続けているほか、取材後の今年9月には東京でも自身の劇団の公演を成功させ、「盛岡生まれの劇団」を多くの演劇ファンに印象付けたようです。

演劇の魅力を語っていただいた中で、舞台を「でっかい嘘」と表現したのが印象的でした。架空の世界を同じ空間でみんなと共有できるのは、まさに演劇の醍醐味でしょう。

紙面では「キャスト」という立場で紹介しましたが、荒川さんは劇団の代表として脚本・演出なども手掛けています。演劇を盛り上げていくために、いつかワークショップなどもやってみたい、とも語っていました。これからの活躍が非常に楽しみです。

中村輝 さん(カンザスハリケーン)

中村さんが代表を務めるカンザスハリケーンは、平成30年の結成以降、盛岡市民演劇賞の各賞を何度も受賞しています。第23回で舞台美術部門を受賞したタイミングであったため、舞台美術としてお話を伺いましたが、中村さんは照明以外なんでもこなす多才な方です。

自身の劇団では客席を含む舞台全体を立体的にデザインするため、イメージ画だけでなく模型まで作って入念な打ち合わせをするとのこと。空間演出に徹底的にこだわるため、実現できる・できないのせめぎ合いも多々あるそうで……観る人が観れば「またやりやがったな」と苦労の跡が分かる、というお話が印象的で、舞台裏の知られざるドラマを垣間見たような気がしました。

今回の特集では紙面の都合から「照明」の立場の方の取材ができなかったのですが、中村さんのインタビューの中で、影の出方や衣装の透け具合なども計算しなければならない舞台美術にとって「照明」は絶対に欠かせない重要な役割、というお話がありました。改めて、演劇がチームワークで成り立っていることを感じました。

佐藤浄 さん(架空の劇団)

佐藤さんは盛岡の数多くの演劇作品の音響を手掛け、市民演劇賞の音響部門の受賞経験もあります。

舞台における音楽や効果音は、既製の音源を使用している劇団もありますが、現在佐藤さんは、作品に合わせたものを毎回制作しています。そのシーンに込められたメッセージや登場人物の気持ちを反映した楽曲とするために、演出などと打合せを繰り返しながら制作するとのことです。

役者のキャラクターによっても合う楽曲が違ってくるとのことで、過去にはダブルキャスト(2人の役者が同一の役を公演期間中に交代で演じること)の舞台で主演の役者によって楽曲を変えたというエピソードも。

「音響もせりふのように大切」という言葉が印象的で、舞台の出来をも左右する「音」に注目しながら観劇してみたいと思いました。

角舘 信哉 さん(ライナー・ノーツ)

角舘さんは今回の市民演劇賞で、リアリティのある会話や人間関係の機微を丁寧に描いた脚本が高く評価され、創作戯曲部門賞を受賞しました。演出や舞台監督、そして役者としても活躍されていて、実は今回の特集の表紙に大きく写っているのも、この取材期間中とある舞台に出演した際の角舘さんです。

脚本を書く際には、普段自分が考えていることや感じていることをベースにしているとのこと。また、役者の個性も考えて「この人ならこう言いそう」とか、逆に「この人にこんなことを言わせたら面白そう」という発想でせりふを決めることも多いのだそうです。

インタビューの中で、「演劇の楽しみ方は自由」という言葉が印象的でした。例えば役者の感情・表情に注目しているだけでも楽しめるし、観劇した後それをきかっけに別の話で盛り上がっても構わないとのことで、どういう形であれ演劇を通して「お客さんの人生に少しでもタッチできたらうれしい」という気持ちで作品を作っているそうです。

そう考えると、演劇初心者でも劇場に足を運ぶハードルがぐっと下がったような気がしました。

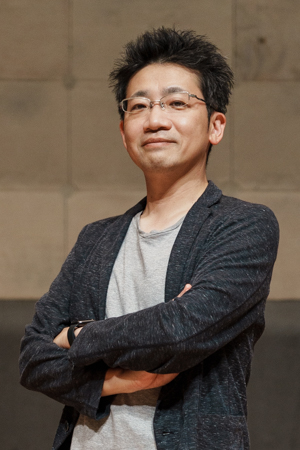

遠藤雄史 さん(トラブルカフェシアター)

盛岡演劇協会の会長でもある遠藤さんは、今回の盛岡市民演劇賞で演出部門賞を受賞。旧石井県令邸を会場とし重厚な空間を生かした作品が話題を呼びました。遠藤さんは脚本・演出・役者とマルチにこなしながらワークショップの講師を務めるなど、盛岡の演劇界を盛り上げている第一人者です。

演劇の魅力について遠藤さんは、そこ(劇場)に行くまでどんな体験ができるか分からない、冒険のようにドキドキできるところ、と語りました。演劇は映画やテレビドラマのように予告編もなく、事前にほとんど内容が分からないからこそ楽しめる……もちろんそれが観劇のハードルになっている面もあるかと思いますが、ちょっとした「冒険」をしに劇場へ足を踏み入れる、と考えると何だか楽しそうな気がします。

皆さんから聞いた、盛岡の「演劇のまち」なところ

今回インタビューした皆さんには、盛岡が「演劇のまち」だと感じるのはどんなところか質問しました。紙面にはスペースの都合もあり載せきれなかったため、ここで紹介します。

※同じ意見も複数あったため、順不同で掲載します

- 毎週のように市内のどこかで演劇公演がある。

- 多くの高校や大学に演劇部やサークルがあり、学生演劇が活発。県外から演劇をやるために盛岡の大学に入る人もいるほど。

- アマチュア劇団数が多く、新しい劇団も次々生まれている。

- ちょうどいい規模(定員80人前後)の会場が充実していて、しかも市内中心部のアクセスしやすいところにある。

- 演劇のチケットが安く、気軽に観劇できる。

- 会場を借りるのも安く、公演場所や稽古場所の確保に困らない。演劇人にやさしい街。

- 演劇関係の講座・ワークショップが充実している。

- 「劇団モリオカ市民」は一般参加者を募りながらも毎回クオリティの高い公演を実現している。スタッフ陣が手厚いからこそできること。

こうして見てみると、演劇人の感覚としても盛岡は「演劇のまち」と呼ぶにふさわしいといえそうです。

盛岡の演劇情報

演劇に興味を持ったけど、いつどこで公演があるの? という方のために、盛岡の演劇情報を入手する方法をいくつか紹介します。

盛岡市芸術文化ポータルサイト「ArtのMori」

公演やワークショップなどの情報を掲載しているほか、市内で芸術文化活動に取り組む人々が団体の紹介やイベント情報などを登録・発信することもできるサイトです。

盛岡劇場のチラシスタンド

盛岡劇場1階の窓口付近にあるチラシスタンドには、盛岡での公演情報を中心に常時数多くのチラシが配架されています。さまざま趣向を凝らして演劇の世界観などを伝えるチラシは、単なるお知らせにとどまらず眺めて楽しめる魅力があると思います。

今回の特集の取材で何度も盛岡劇場を訪れたのですが、行くたびに新しいチラシが入っていて驚きました。そして、演劇の世界には「仮チラシ」という文化があるということを知りました。舞台の詳細が決定する前に先行して出せる情報を載せた「仮チラシ」を作成し、詳細が決まってから「本チラシ」に差し替える、つまり1つの舞台に対してわざわざ2種類のチラシを作るというのです。

ホームページやSNSなどでも手軽に情報発信できるようになった現在、全国的にみればこうしたチラシは減ってきていて、チラシを刷らない劇団もあるそうですが、盛岡においてはチラシ文化が比較的残っているようです。ぜひ手に取って、作り手の熱意を感じてみてください。

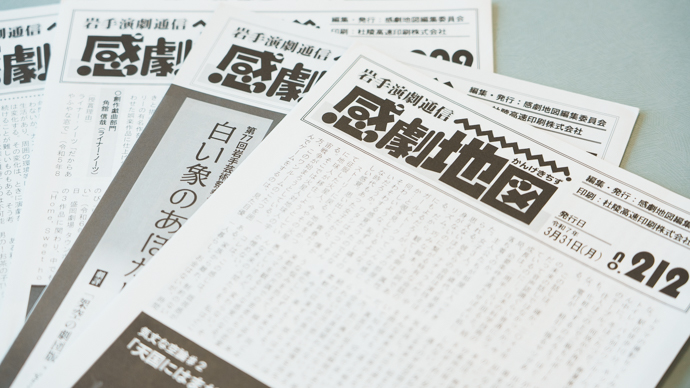

岩手演劇通信「感劇地図」

盛岡を中心とした県内の演劇公演の劇評などを掲載している演劇通信です。演劇を愛する人々による劇評を読むと、観劇した公演であっても新たな発見があったり、より深く理解できたりします。

上で紹介した盛岡劇場のチラシスタンドの他、盛岡市民文化ホール、キャラホール、 姫神ホール、いわてアートサポートセンターにも置いてあります。下記ホームページからも読むことができます。

演劇の裾野を広げる取り組み

盛岡では、演劇関係の各種ワークショップが定期的に開催されていて、興味を持った人が誰でも演劇の世界を体験できるようになっています。

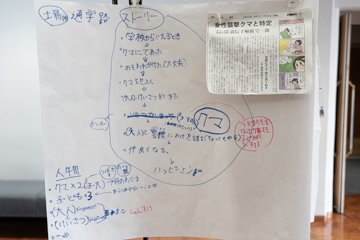

こどもエンゲキ体験・はじめの一歩!

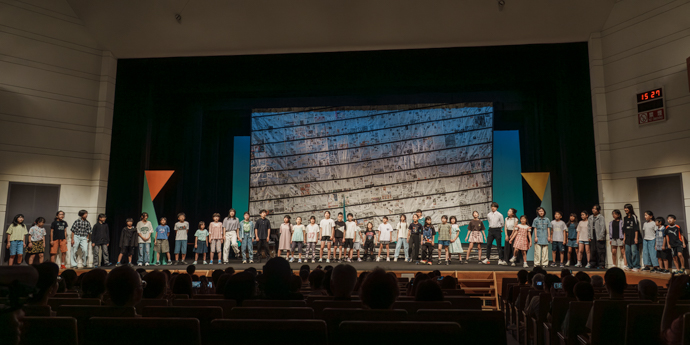

盛岡劇場では、小・中学生を対象に夏休み・冬休み期間中に5日間の演劇ワークショップを開催しています。今回、8月に開催された「夏組」の様子を取材しました。

今回は、最近の新聞記事から見つけた題材で脚本を書いて演じるという内容で、子どもたちは7班に分かれてそれぞれ気になる記事を選び、講師(盛岡の演劇人の皆さん)の指導を受けながら、最終日の発表会に向けて演劇として仕上げていきました。

紙面で紹介した中学生にインタビューしていたところ、他の子どもたちも集まってきていろいろと話をしてくれました。驚いたのが、毎年参加しているという子が多いこと。それだけ魅力的なワークショップだということなのでしょう。また、ここで学校を超えて友達になったという声も多く聞きました。

特に中学生たちは演劇に対する意欲が高く、「劇団モリオカ市民」(高校生以上対象)に早く出たいと口をそろえて話していました。

ちなみに発表会が終わった後は、保護者の皆さんが舞台の撤収作業を手伝っていました……これもまた貴重な体験のひとつといえるかもしれません。

講師陣の真剣な指導からも、演劇の楽しさを伝えたいという熱い気持ちが伝わってきました。舞台の上の生き生きとした子どもたちを見ると、その気持ちは大いに伝わっているのが分かりましたし、この中からいずれ盛岡の演劇を盛り上げていく子も出てくるのではないかと思いました。

演劇ワークショップ

お芝居の基本を学ぶ講座や脚本の書き方を学ぶ講座のほか、音響・照明など舞台の裏側の体験まで、さまざまなワークショップを通して演劇づくりの魅力に迫ります。盛岡の演劇人などを講師に毎年2~3回程度、趣向を凝らした内容で開催しています。

このワークショップがきっかけで演劇の世界に入る人もいるそうです。

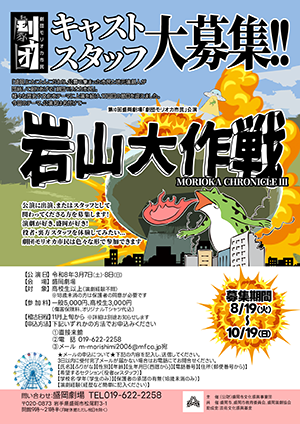

劇団モリオカ市民

「盛岡ならでは」をテーマにした市民参加型舞台「劇団モリオカ市民」(通称:モリシミ)。公募で集まった市民(高校生以上)と地元演劇人が団結して舞台を創り上げます。

令和8年3月7日(土曜日)・8日(日曜日)に第10回公演が予定されていて、キャスト・スタッフを令和7年10月19日まで募集しています。盛岡劇場のメインホールで本格的な舞台を経験できる貴重な機会です。盛岡が好き、演劇が好き、キャスト・スタッフを体験してみたい……そんな方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

編集を終えて

今回の特集の制作を通して、盛岡と演劇の関係、そして演劇に関わる人々の熱意や舞台の魅力を知ることができました。

今や映画もドラマも配信サービスなどで手軽に観られるようになり、「コスパ」や「タイパ」を重視して作品の評判をあらかじめ調べ、時には早送りで視聴する人も少なくないそうです。そんな時代にあって「舞台」は、開演までどんな作品か分からないドキドキ感、限られた人々と小さな空間で共有する時間など、特別な体験ができる場所といえるかもしれません。

演劇のまち盛岡で、その時その場所でしか出会えない体験を求めて、皆さんも劇場に足を運んでみてはいかがでしょうか。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 広聴広報課

〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階

電話番号:019-626-7517 ファクス番号:019-622-6211

市長公室 広聴広報課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。