第21回企画展「大島遺跡に見る蝦夷(エミシ)社会の変容」

広報ID1046147 更新日 令和5年10月30日 印刷

第21回企画展「大島遺跡に見る蝦夷(エミシ)社会の変容」

- 会期 令和5年10月7日から令和6年1月21日まで

- 場所 企画展示室にて(入館料のみでご覧いただけます。)

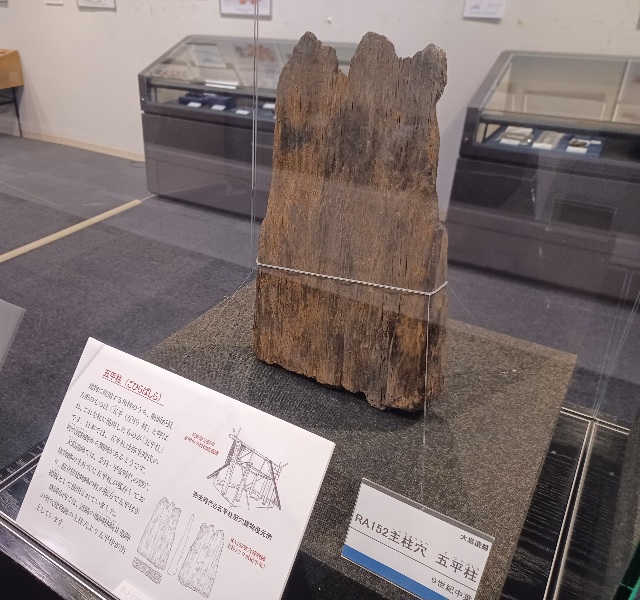

大島(おおしま)遺跡は、新野球場「いわて盛岡ボールパーク」(きたぎんボールパーク)の北西近隣に所在する、大規模な古代集落です。盛岡市中央卸売市場(新市場)整備に伴い3万3000平方メートルと広大な範囲の発掘調査が行われ、9世紀後半~10世紀を中心とした多数の竪穴建物群と高床倉庫、畑作地などが発見され、多数の土器群とともに木製鍬、柱材、石帯といった貴重な資料が出土しました。

また、盛南地区の大規模土地区画整理事業(ゆいとぴあ盛南)に伴い20年以上発掘調査が行われた各遺跡は、近接して巨大な古代集落群を形成していました。9世紀後半の多数の竪穴建物と高倉庫群(飯岡才川遺跡)、10世紀の官衙的大規模掘立柱建物群(林崎遺跡・大宮北遺跡)、水場祭祀遺構(向中野館遺跡)、宗教関連特殊土器(細谷地遺跡)などは、8世紀代の勢力が温存された「志波蝦夷(しわ えみし)」豪族が、律令政府側の技術や文化を取り込み、新興在地有力者へ急成長していったことを示しています。

このような古代斯波郡の有力者は、『続日本後紀』の承和年間に「物部斯波連(もののべの しわのむらじ)」と記されています。彼らは官衙的建物を建築し官人化することで地域を支配し、その在地有力者を鎮守府胆沢城が支配することで、北上盆地北部を間接統治していたと考えられます。

本企画展では、野外調査終了後 20 年以上を経て令和 3 年度に報告書が刊行され、多くが初公開となる大島遺跡出土資料を中心として、9・10 世紀に斯波郡北部の蝦夷(エミシ)社会が変容していく歴史について、展示・解説します。

関連イベント

展示図録

今から1200年前。志波城廃絶後の盛岡周辺に住んでいた、かつて蝦夷(エミシ)と呼ばれた人々が、いかに社会の中で逞しく、しなやかに生き抜き、その後の安倍氏、清原氏、奥州藤原氏の時代へ移行したかを、大島遺跡をはじめとした膨大な遺跡調査成果の研究に基づき明快に解説。

・オールカラー・A4判・全32ページ・価格1100円・当館受付にて販売。

-

第21回企画展図録見本 (PDF 4.7MB)

図録の一部をご覧いただけます。

配布資料

-

展示解説 第21回企画展「大島遺跡に見る蝦夷社会の変容」 (PDF 4.3MB)

本展の解説資料 -

English Version. Exhibition Explanation “Changes in Ancient Emishi Society around Morioka as Revealed by Excavations at the Ooshima Site” (PDF 1.7MB)

本展の解説資料の英語版

English version of explanatory materials for this exhibition -

展示資料一覧 第21回企画展「大島遺跡に見る蝦夷社会の変容」 (PDF 383.3KB)

展示資料一覧 -

用語解説 第21回企画展「大島遺跡に見る蝦夷社会の変容」 (PDF 306.1KB)

本展に関する用語の解説 -

学芸講座 資料「斯波郡北部における9・10 世紀の古代集落-盛岡市盛南地区・飯岡地区・羽場地区-」 (PDF 6.7MB)

令和5年10月15日に開催した本企画展関連講座の配布資料です。

展示資料

展示の一部をご紹介します。

政府の役人が、位階に応じて着用した革帯(ベルト)の装飾。バックルにあたる鉸具(かこ)、帯尻につける鉈尾(だび)、半円形の丸鞆や方形の巡方(ずんぽう)など、装着する形や材質などが定められていました。石の装飾をつけた腰帯は石帯と呼ばれます。

政府の役人やその関係者が存在したことがうかがわれ、市内では大島遺跡と飯岡才川遺跡からしか出土していません。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 遺跡の学び館

〒020-0866 盛岡市本宮字荒屋13-1

電話番号:019-635-6600 ファクス番号:019-635-6605

教育委員会 遺跡の学び館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。