新しい生活様式に基づく地域活動事例集

広報ID1032287 更新日 令和5年6月13日 印刷

今後の感染症の状況次第で、対応が変わる可能性がありますので、国や県などから新しい情報が出された場合は、新しい情報に従ってください。

新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から、感染症法上の位置付けを2類感染症から5類感染症になりましたが、基本的な感染対策は、引き続き有効であると言われています。

地域活動を企画・運営する皆様には、必要に応じて、基本的な感染対策を行い、重症化リスクの高い方も含め、皆様が安心して活動できる環境への配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。

地域活動時における基本的な感染対策

基本的な感染対策が効果的です

- マスクの着用は、個人の判断が基本です。必要に応じて、効果的に活用しましょう。

- 流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けましょう。

- 手洗い等の手指衛生、咳エチケット、(機械または窓開けによる)換気が有効です。

- 体調がよくないときは、活動への参加を控えましょう。

思いやりの気持ちを持って行動しましょう

- 病気やワクチン接種の有無、職業などに起因する偏見や差別的な言動は、人権の侵害に当たります。正しい知識を持ち、同調しないようにしましょう。

- マスクの着脱について、強要することが無いようにしましょう。

運営者が気を付けたい活動時の感染対策

地域活動の運営にあたっては、集団感染を避けるため、感染症のまん延防止を心がけましょう

定期総会・各種会議の開催時

- マスクの着用は、個人の判断が基本となります。マスクの着脱を強要することがないようにしましょう。なお、主催者が、感染対策などの理由により、参加者にマスクの着用を求めることは許容されています(強制はできません)。必要と思われる場合は、理由を説明して参加者に理解を求めましょう。

- 流行期においては、委任や書面による決議、WEBを活用して会議の参加方法を複数用意するなどして、人が密集しないよう工夫しましょう。

マスクの着用が効果的な場面

マスクの着用については、個人の判断が基本となりますが、次のような場面においては、感染防止対策としてマスク(不織布マスクを推奨)の着用が効果的と言われています。地域活動の際には、場面に応じてマスクを活用しましょう。

- 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な次の場面ではマスクの着用が推奨されます。

- 医療機関受診時

- 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時(勤務を含む)。

- 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスに乗車する時。

- 新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行くとき(感染から自身を守るための対策として)。

- 新型コロナ検査陽性の方は、外出を控えることが推奨されてます。通院等やむを得ず外出する時には、人込みは避け、マスクを着用しましょう。

受付をする時

- 参加者本人または同居の家族など身近な人の体調がすぐれない場合、参加を控えるよう呼びかけます。

- 必要に応じて、手洗い(又は手指消毒)を呼びかけます。

- 参加者にマスクの着用をお願いしたい場合は、受付にて理由の説明を行いましょう。

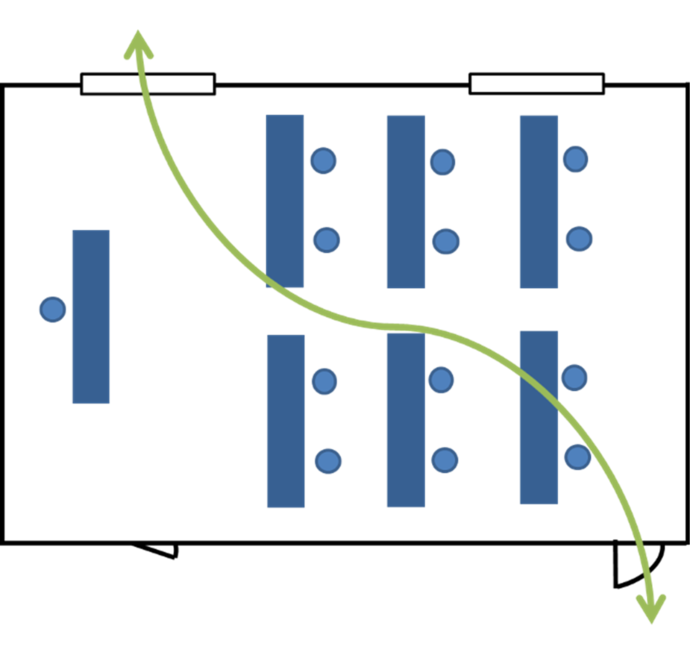

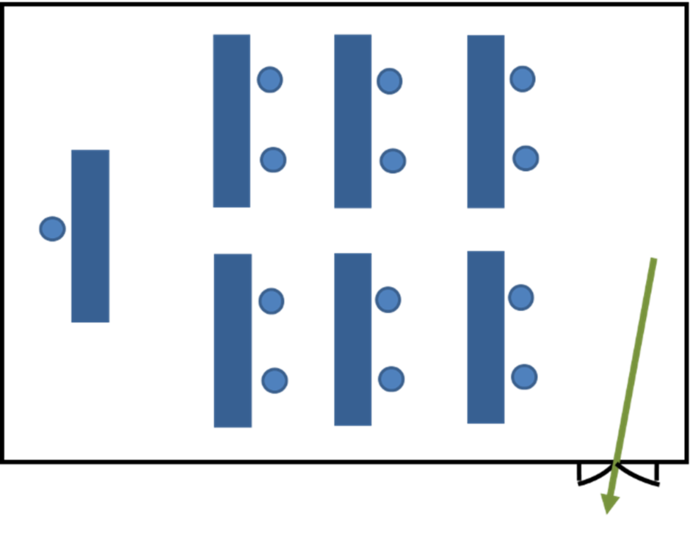

換気のポイント

機械換気が十分ではない室内においては、次の点に留意して換気を行うようにしましょう。

- 1時間に2回以上(30分に1回程度)の換気が効果的です。

- エアコン使用中も、こまめな換気をしましょう。また、換気後は、必要に応じてエアコンの温度を再設定しましょう。

- 換気の際は、空気の流れを作るため、2方向の窓を開けましょう。窓が一つしかない場合、部屋のドアを開けて、扇風機などを窓の外に向けて設置すると効果的です。

- 暖房器具の近くの窓を開けると、室内に入る冷気が温められ、室温の低下を防ぐことができます。なお、暖房器具の設置するときは、カーテンなどの燃えやすいものから距離をあけるなど、火災の予防に留意してください。

- 定期的に室温・湿度を確認し、高温多湿(熱中症・食中毒のリスク大)を避けるとともに、加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保ちましょう。

対角線上の窓やドアを開けることで、室内の換気をより効果的に行うことができます。

開いたドアに向けて扇風機やサーキュレーターを回すことで、室内にこもった空気を外に排出できます。

食べたり飲んだりする時

- 食事の前は、石けん(液体)での手洗いを促します。

- 料理は個々に分けて、茶菓は個別包装されたものを選びます。

- 取り分け用のトング等を共有する場合、利用者は、使用前に手指消毒を行いましょう。

- 回し飲みや、スプーンや箸などの食器の使いまわしは避けましょう。

思いやりのあるWithコロナ社会

障がい特性等により、マスクの着用が効果的な場面でも着用できないなど、活動時の感染対策の実践が難しい人もいます。あたたかな声掛けや配慮をお願いします。

- 子ども

-

健やかな発育・発達の妨げとならないよう、配慮が必要です。感染が大きく拡大している場合には、一時的に、場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけることがあり得ます。このような場合においても、子どもにマスクの着用を促す時は、保護者や周りの大人が、個々の子どもの体調に十分注意しましょう。

- 知的障がいや発達障がいなどをお持

ちの方 -

触覚や嗅覚などの感覚が過敏で、マスクの着用が困難な場合があります。また、表情が見えないことに不安を覚え、家族や支援者がマスクをすることを嫌がる場合がありますので、配慮しましょう。

- 視覚障がいをお持ちの方

-

歩行時、ガイドヘルパーの肩や肘に触れるなど、密着の状態で移動する必要があります。

- 聴覚障がいをお持ちの方

-

マスクをしていると表情が分かりにくく、口も見えないため、話しかけられていることが分かりにくくなります。状況に応じて、マスクを外したり、筆談を交えるなどしましょう。

- 肢体障がいをお持ちの方

-

手が不自由なため、マスクの着脱やアルコール消毒の動作が難しかったり、車いすでは届かない場所に消毒液がおかれていて、消毒が難しい場合があります。状況に応じて声掛けやサポートをお願いします。

新型コロナウイルス感染症の経路と対策について

新型コロナウイルス感染症によって、身の回りの人、特にも、感染した場合に重症化リスクの高い人(高齢者や基礎疾患のある人、一部の妊娠後期の方など)へ感染が広がり、生命への影響が及ぶことを抑制するため、正しい知識を持つことが大切です。

-

飛沫感染

会話や咳などにより、ウイルスを含む飛沫(しぶき)が空気中に拡散し、それを周囲の人が吸い込むなどして体内に入り込み感染すること。

感染対策としては、正しいマスクの着用(鼻と口の両方を隙間が無いよう不織布マスクで覆う)などが有効です。 -

エアロゾル(を介した空気)感染

飛沫よりも小さく、空気中を長時間漂う微小な粒子を「エアロゾル」などと呼びます。

エアロゾルは、換気のできない部屋では3時間以上も空中を浮遊するとされていることから、感染対策では換気が肝要となります。 -

接触感染

ウイルスが付着したものの表面を手で触れ、さらに自身の口や目などの粘膜に触れることで、感染が起きること。

手洗いや手指消毒、複数の人が触れる場所をこまめに消毒することで、感染対策を行います。なお、ウイルスが皮膚に付着しただけでは、感染は起きません。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民協働推進課

〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階

電話番号:019-626-7535 ファクス番号:019-622-6211

市民部 市民協働推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。