大きいね!

広報ID1009484 更新日 令和3年9月16日 印刷

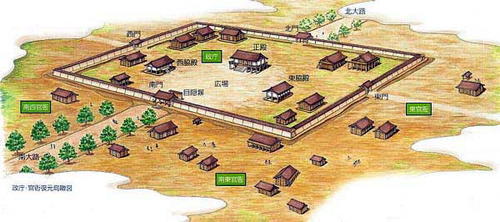

志波城は、一辺が約930メートルの外大溝(そとおおみぞ)と約840メートルの築地塀(ついじべい)でかこまれていたんだ。その築地塀のまんなかには、おおきな外郭南門(がいかくみなみもん)があって、都からきたやくにんも、あいさつにきた蝦夷たちも、ここをくぐって志波城に入ったんだ。

門をくぐると、まっすぐに道路(南大路 みなみおおじ)がのびているよ。

この道路のよこ、築地塀にそって、兵士や役人たちが住んでいた竪穴住居(たてあなじゅうきょ)が、1200棟~2000棟もつくられていたんだ。

南大路をすこし進むと、右のほうに官衙建物(かんがたてもの)が見えてくるよ。

このあたりには、おなじようなたてものがたちならび、役人たちがしごとをしていたんだ。官衙建物の中をのぞいてごらん。ほら、役人が仕事中だよ。

紙(かみ)が貴重品(きちょうひん)だったとうじは、木簡(もっかん)という木の板に、いろいろなきろくを墨(すみ)でかいたいたんだよ。

正面には、また門がみえてくるよ。

この門の中は、政庁(せいちょう)というばしょ。

志波城でいちばんたいせつなばしょで、この中では儀式(ぎしき)がおこなわれていたんだ。

だいじなばしょなので、外から見えないように目隠し塀(めかくしべい)があるんだ。

政庁には、正殿(せいでん)と東脇殿(ひがしわきでん)、西脇殿が、カタカナのコの字のようにならんで、そのまんなかのひろばで儀式が行われていたんだ。

志波城の政庁は、ほかの城柵よりも、とっても広いのが、とくちょうなんだよ。

外郭南門

外大溝にかかる橋は、志波城の中心とずれています。

外郭 築地塀

土をつきかためてつくった築地塀(ついじべい)。バームクーヘンのようにみえます。

南大路

外郭南門をくぐると、まっすぐに南大路がのびています。

政庁南門

南大路のつきあたりは、政庁南門

官衙域

政庁のまわりには官衙域。

政庁の広場は岩手山がよくみえます。坂上田村麻呂もながめたのでしょうか。

政庁

政庁には正殿・脇殿など建物がならんでいました。

野の花と政庁東門

1200年前はこんな光景がみられたのでしょうか。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 歴史文化課

〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎3階

電話番号:019-639-9067 ファクス番号:019-639-9047

教育委員会 歴史文化課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。