令和6年度子ども子育て支援フォーラム

広報ID1050250 更新日 令和7年4月15日 印刷

イベントカテゴリ: 催し 講座・講演会 健康・福祉

令和7年2月9日のフォーラム当日に参加者の皆さんから頂いたアンケートの中に、いくつかの質問があり、質問内容を講師の長瀬正子准教授にお届けしたところ、以下のとおり回答をいただきました。

長瀬准教授からの回答

ご質問ありがとうございます。ご質問には、子どもの権利の考え方をもとにして応答させてもらっています。ただ、私が答えを出すというより、皆さん自身が子どもの権利の考え方をもとに学び、考え、対話する過程のなかで導き出される答えも多くあると思いました。そのように考え、学び、対話する人たちがいる場所が、子どもが息をしやすい、生きやすい地域をつくっていくのではないでしょうか。

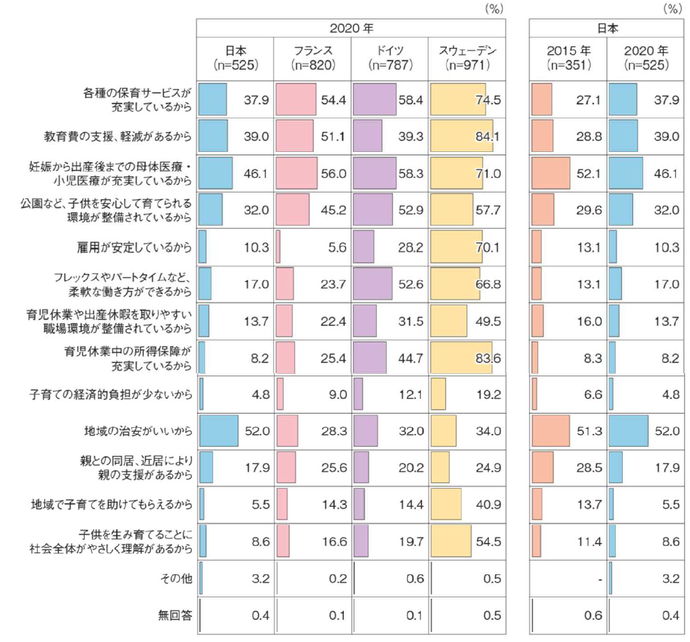

私は、日本という国が子どもを育てやすい社会であると思っていません。下記のグラフは、日本が子どもを生み育てやすい国だと思う理由を尋ねたものですが、日本は「地域の治安がいいから(52.0%)」以外に、あまり良い点はあげられていません。

私は、子どもが、そして、子どもを育てる保護者が大切にされる社会をつくっていきたいと思っています。どうしたらそんな社会へと近づいていけるか、ともに学んでいければと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

出典:少子化社会対策に関する意識調査(2019(平成31)年3月内閣府)

質問1 子どもが意見を言う、気持ちを話すということが、少ないように思います。どのような取り組みをしていくといいのか教えていただきたいです。

質問者さんは、子どもが「意見を言う、気持ちを話す」ということをどのようなイメージでとらえておられますか?私は、子どもが泣くことも、黙って話さないことも、怒って暴れることも、子どもの「声」、気持ちを表現していることだと考えています。求められる取組みと尋ねられて、まず思いつくことは、おとなが子どもの「声」や発信を受け取るスキルを持つことだと思います。話せない子ども、言葉にならない気持ちを言葉にしていくように助けていくこと、暴れたり、自分や他者を傷つけたりする表現を、自分も他者も大事にできるように変化していくことを支えることは、おとなだからこそできる協力と教育だと思っています。おとなが子どもの「声」をうけとめる力量を高め、具体的なかかわりの方法をもつことが、まずは必要ではないでしょうか。おとなが変化していくなかで、子どもも変化していくと思います。そうした過程のなかで、言葉を使って思いを発する子どもが増えたなら、それは本当に素晴らしいことだと思います。

質問2 パーマネンシーの保障について、上手く回っている実例があれば知りたい。

質問者さんにとって、忘れられないおとなの人はいますか?例えば、学校の先生、近所のおばちゃん、ご自身の祖父母や親せき、そして両親。自分が助けられた、育てられたと思いつくおとなの存在です。子ども時代でなくとも、今のあなたに、そのような存在がいたのなら、それが質問者さんにとっての「パーマネンシー」だと私は考えます。そのように考えてみた時に、あなたとそのおとなは、どのように出会い、どのようなプロセスのなかで「信頼できる」人になっていったのでしょうか。それが、誰かが誰かの「パーマネンシー」となっていく過程にあるものだと思います。

厳しい状況を生きる子どもにとっては、1.の回答とも重なりますが、子ども自身の「声」の発信が、おとなにとってうけとめやすいものばかりではありません。それでも、じっと耳を傾けてくれた、待ってくれた、尊重してくれた、といった日常のなかにあるリスペクトのあるかかわりが、子どもがおとなを信頼する最初の一歩になるように思います。それが積み重なっていって、パーマネンシーはつくられていくと考えています。

質問3 子どもの現在の自分の悩みを吐いて、安心していられる場所はどこになっていますか。

質問4 子どもの健全育成は古来から人類共通の概念なはずなのに、必ずしもそうはなっていない現実も常にあります。行政の取組には敬意を表しますが、個人レベルで関われることがもっと具体的に共有できればいいと思います。ではその具体的な方策とは。

質問3番と4番は、つながっている気がするので、まとめてお答えしたいと思います。

まず、3番ですが、質問者さんが想定している「子ども」がどこに住んでいて、何歳で、どんな状況で生きている子どもかによって、回答はかなり変わってくると思います。具体の子ども像(どこでどんなふうに生きている何歳の子どもか)によって研究やデータで分かることは多くあると思います。ただ、基本的には、当該の子どもに聴かないと分からないことだと思います。なので、私はお答えできません。

4番さんの問いかけも、住んでいる場所や対象となる子ども等具体的な条件があって、初めて応答できることだと思います。具体的にできることは必ずあります。盛岡で、おとなが集まって、具体的にできることを話し合える場があればよいのではないかと思いました。

子どもに対する取り組みは、地域によって、また子ども集団のありようによって、必要とされるものは異なると思います。その時に、子ども自身に問いかけたり、子どもの声を聴きながら、必要なことをおとな同士で話し合いながら、子どもとともに行動していくことが大切ではないかと思います。そうした場をつくることを、行政に求めていくことも大切ではないかと思います。

今回、私の動画を紹介してくださったのっぽのっぽさんも、皆さんと一緒に考え、行動する方たちです。のっぽのっぽさんの活動に参加するのもひとつのヒントになるのではないでしょうか。

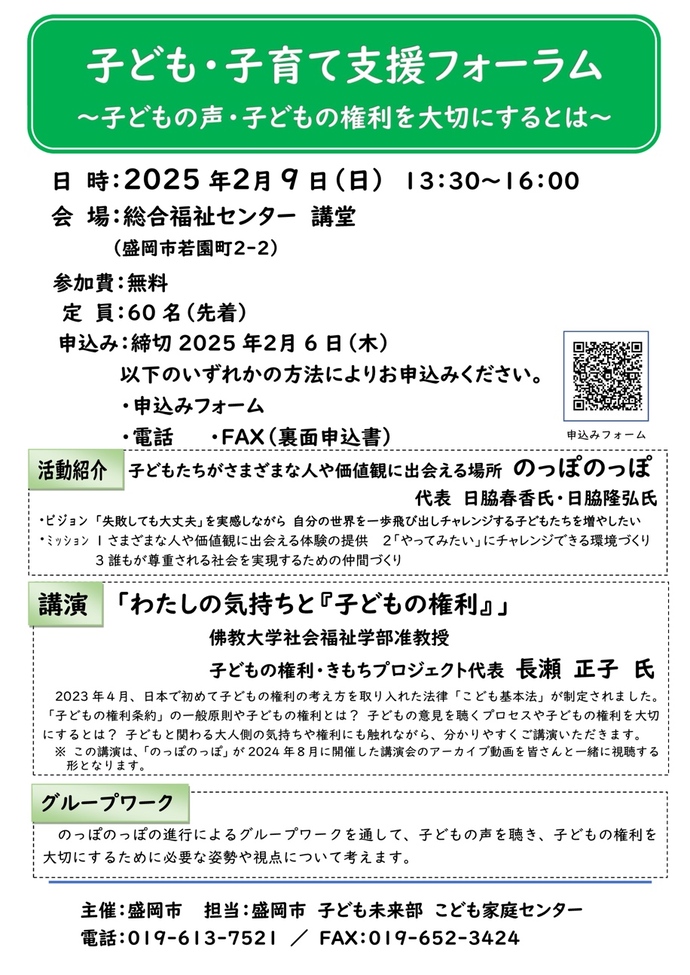

- 開催日

-

令和7年2月9日(日曜日)

- 開催時間

-

午後1時30分 から 午後4時 まで

- 開催場所

-

盛岡市総合福祉センター

- 内容

講演「わたしの気持ちと『子どもの権利』」

佛教大学社会福祉学部准教授、子どもの権利・きもちプロジェクト代表

長瀬 正子 氏

(講演はアーカイブ動画の上映によるものとなります。)

活動紹介

子どもたちがさまざまな人や価値観に出会える場所 のっぽのっぽ

代表 日脇 春香 氏、日脇 隆弘 氏

- 申し込み締め切り日

-

令和7年2月6日(木曜日)

申し込みは終了しました。

- 申し込み

-

必要

申込フォームまたはこども家庭センターへお申し込みください。

- 費用

-

不要

- 定員

-

60人

申込制(先着) - 申込フォーム

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 こども家庭センター

〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階・2階

電話番号:

妊婦子育て担当 019-613-2696

おやこ支援担当 019-601-2414

青少年女性担当 019-613-7521

こども相談室 019-613-7520

子ども未来部 こども家庭センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。